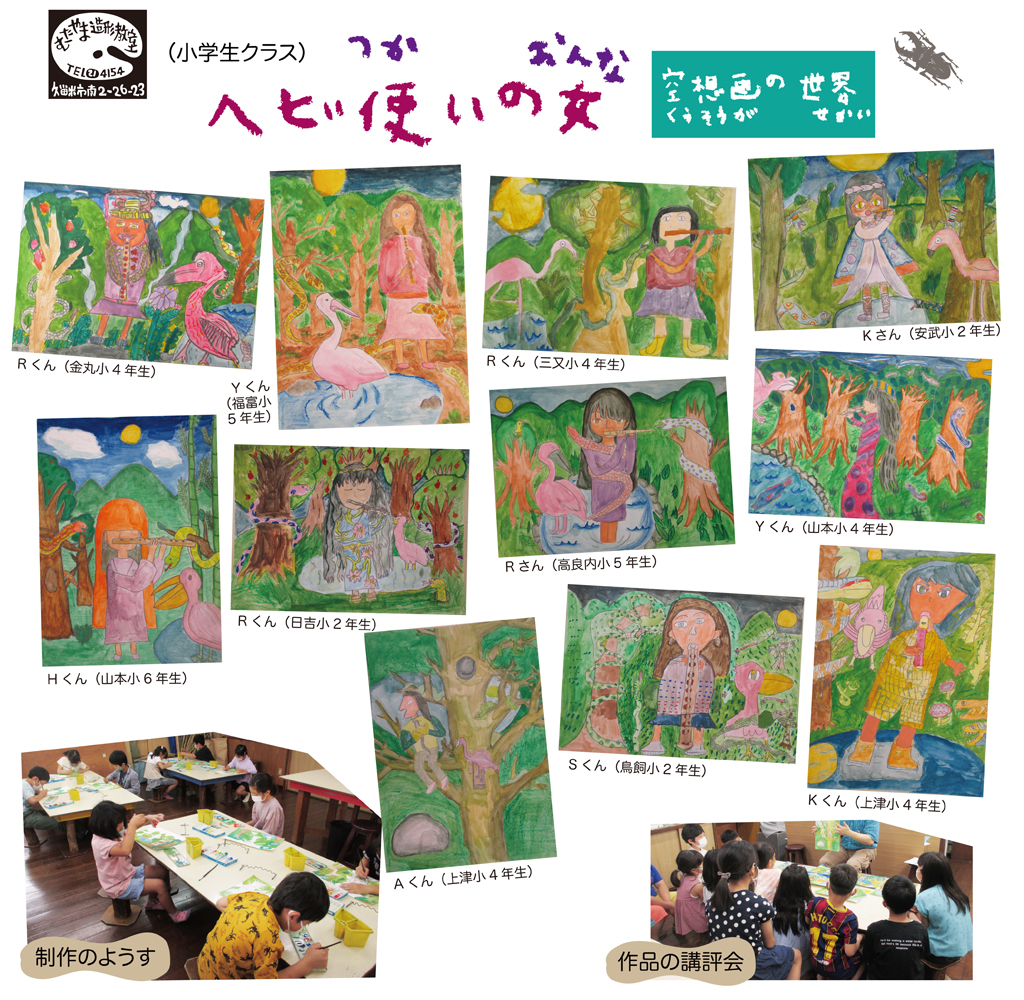

アンリ・ルソーさんの絵画『蛇使いの女』(1907年、オルセー美術館)をもとにうまれた物語をきいて、空想画を描きました。

物語は、『蛇使いの女』の世界をこう、表しています。

「一枚いちまいが生きているような葉が生い茂るあついジャングルでの真夜中、笛をもった女の蛇使いが立っているのを、月が照らしています。

女が笛をふくと、草や木、小鳥たちはぐっすりと深い眠りにつき、あたりはしずかになりました。かわりに笛の音に誘われて出てきたのは大きなヘビたちとフラミンゴにも見えるピンクの鳥…。

蛇使いとヘビ、鳥たちの不思議なやりとりが続いています…」

(要約しています)

子どもたちは最初に、女のヘビ使いを想像しました。

どんな姿なのか、どんな服を着ているのか、どんな笛をもっているのか。

次は、まわりの風景です。

一枚いちまいが生きているような葉、ジャングル、真夜中、月明かり、ペリカンのようなフラミンゴのようにも見える鳥、蛇、湖。

下描きが構成できると、次は色塗りです。

暗い真夜中のおはなしですが、真っ暗ではありません。

夜空の色はもちろん、顔の色や服の色も一段落として暗めに作りました。

完成後の講評会で、子どもたちに初めてルソーさんの『蛇使いの女』の作品を見せました。

「うわー…すごい」「じょうず」「目が光っている!」「ヘビがおおきい」などなど、一気に感想が飛び交いましたよ。

新1年生が入ってきての最初の絵のテーマということもあり、下書きの描き方、絵の具や筆の使い方、塗り方を学ぶ、じっくり時間をかけたテーマとなりました。

とくに初めて造形教室で絵を描いた子どもたちにとっては、たくさん覚えることの多い時間が続きました。よく頑張りましたね。